先日、相続・生前対策分野に取り組む士業の先生方向けに、LINE活用に関するセミナーを開催させていただきました。

セミナーでは、相続分野の集客環境の変化と、その対応策についてお話しさせていただきました。

今日は、セミナーの内容をもとに、相続マーケティングの現状と、これからの集客のあり方について整理してみたいと思います。

相続分野の集客環境:この5年間の変化

まず、現状を客観的に見ていきましょう。

約5年前と比較すると、相続分野の集客環境は大きく変化しています。2020年頃までは、相続専門のWebサイトを作成し、リスティング広告を運用すれば、比較的安定した反響が得られていました。

しかし、現在は状況が異なります。

- 大手法人、不動産会社、金融機関など、異業種からの参入増加

- リスティング広告のクリック単価が5年前の3〜5倍に上昇(同じ投資額でも反響が激減)

- 司法書士や行政書士など、報酬単価が比較的低い業種では、Web広告のROI(投資対効果)が合わなくなるケースも

- 葬儀社や金融機関との業務提携による紹介チャネルへのシフト

こうした変化は、単に「競争が激しくなった」というだけではありません。

今後もこの傾向は続く見込みで、これまで成功していた相続集客、マーケティングを抜本的に変えていく必要があると考えています。

情報&競合が増えて「見込み客」の選択肢が圧倒的に増えた

集客環境の変化と並行して、見込み客の行動も変化しています。

5年前:1つの事務所に相談し、そこで依頼を決めるケースが多数

現在:複数の事務所を比較検討、ポータルサイトでの横比較、自分で手続きを試みる人も増加

インターネットの情報量が増えたことで、見込み客はより慎重に、より多くの選択肢を比較するようになっています。

こうした状況下で、多くの先生方が以下のような課題を感じていらっしゃいます:

- Web広告の費用対効果の低下

- セミナーや相談会からの即時受注率の低下

- 競合との差別化の難しさ

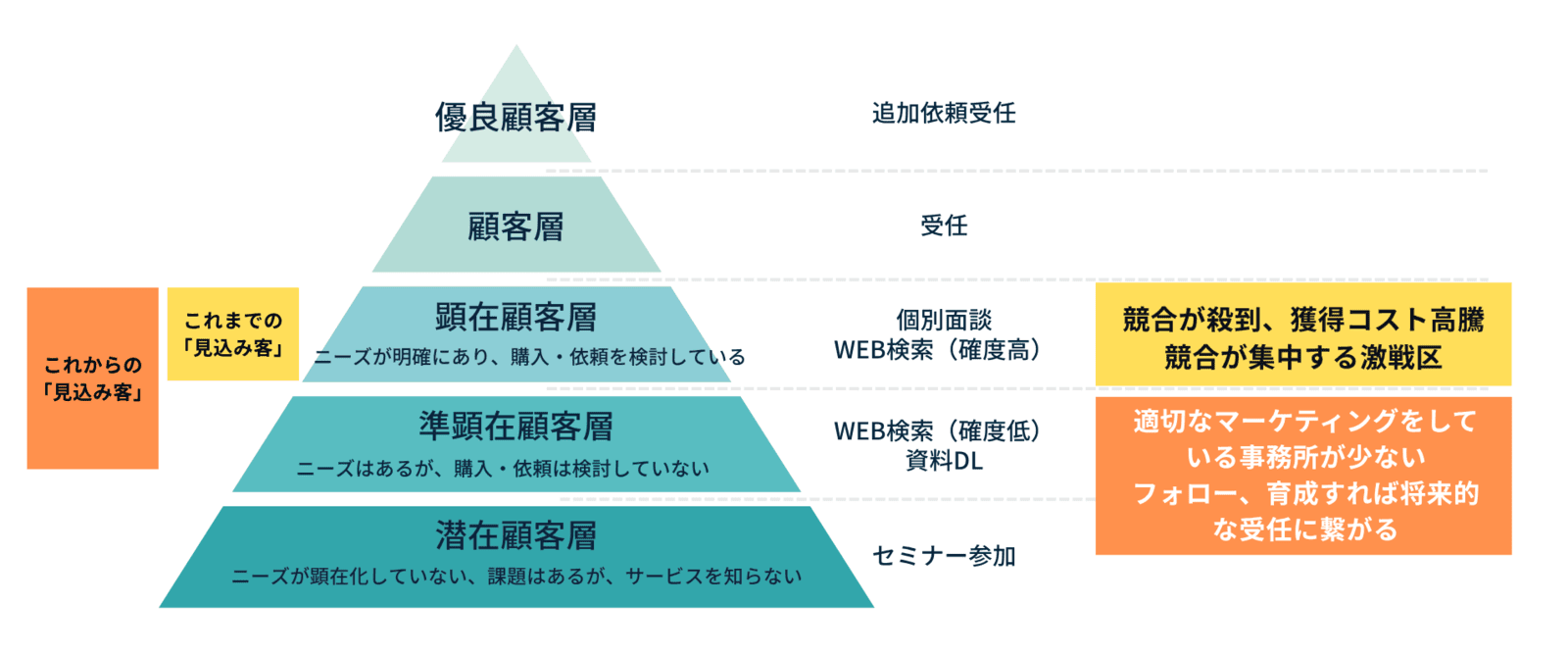

マーケティングピラミッド:顧客層を分けて考える

ここで、マーケティングの基本概念である「マーケティングピラミッド」を用いて、顧客層を整理してみましょう。

顧客層は、大きく4つに分類できます:

1. 優良顧客層:すでに依頼をいただいた方2. 顕在顧客層:ニーズが明確で、具体的に依頼を検討している方3. 準顕在顧客層:ニーズはあるが、今すぐ依頼を考えていない方4. 潜在顧客層:まだニーズが顕在化していない方

現在、多くの事務所が注力しているのは「顕在顧客層(2)」です。

Web広告やポータルサイトは、主にこの層にアプローチする手法と言えます。

しかし、競争が激化しているのもこの層です。

一方で「準顕在顧客層(3)」、例えばセミナーに参加された方や、相談会に来られたものの即決には至らなかった方などは、どのように捉えるべきでしょうか。

他業界に見る見込み客育成の仕組み

実は、士業以外の多くの業界では、準顕在顧客層へのアプローチが一般的になっています。

不動産業界:顧客リストを作成し、定期的に物件情報や市場動向を配信。ニーズが顕在化したタイミングで受注につなげる。

保険業界:ライフプランに関する情報を継続的に発信し、結婚や出産などのライフステージの変化に合わせて提案を行う。

歯科業界:定期検診に訪れた患者さんに、予防や口腔ケアの情報を提供し、自費診療の提案につなげる。

リフォーム業界:住まいのお役立ち情報を配信し、5〜10年というスパンで顧客との関係を維持する。

これらの業界に共通しているのは、見込み客リストを構築し、有益な情報を定期的に配信することで、ニーズが顕在化したタイミングで選ばれる存在になっているという点です。

相続分野でも、同様のアプローチは有効なはずです。

セミナー参加者や、相談会に来られた方は、いずれ相続手続きが必要になる可能性が高い方々です。

この方々との接点を、その場限りで終わらせるのではなく、継続的な関係として維持していく。

この発想の転換が、これからの相続マーケティングには必要だと考えています。

見込み客育成に必要な3つの要素

では、見込み客を育成するには、何が必要でしょうか。私は3つの要素が重要だと考えています。

1. 継続的な接点

定期的に情報を届けることで、事務所の存在を忘れられないようにする。

2. 有益な情報の提供

単なる営業ではなく、相続に関する専門的で実用的な情報を届ける。

3. 持続可能な運用体制

スタッフの負担にならない、低コスト・低労力で継続できる仕組み。

ただし、多くの事務所が以下のような課題に直面します:

- コンテンツ作成の時間と労力

- 継続的な配信の手間

- 効果測定の難しさ

- 過剰なフォローによる顧客の負担感

これらの課題をどう解決するかが、見込み客育成の成否を分けます。

なぜ相続マーケティングに【LINE】が適しているのか

見込み客との継続的な接点を作るツールとして、私たちはLINE公式アカウントを推奨しています。

その理由は、データに基づいています。

高齢者の利用率:60代:80%が利用/70代:72%以上が利用

相続のターゲット層と利用率が一致しています。

メッセージの到達率:開封率:平均60%

メールマガジンと比較して、メッセージが確実に届く

機能面での優位性:

顧客属性に合わせたステップ配信が可能

双方向のコミュニケーションが取りやすい

業務連絡との統合により、窓口が一本化される

メールマガジンも選択肢の一つですが、高齢者層への到達率や、メッセージの開封率を考えると、LINEの方が現実的な選択肢と言えます。

LINE活用の誤解を解く

ただし、LINE活用に対して、いくつかの誤解や懸念があるのも事実です。

「軽い問い合わせが増えて対応が大変になるのでは?」

実際には、問い合わせの総数が増えるわけではありません。電話での問い合わせがLINEでのチャット対応に少しずつ移行するため、むしろ電話対応の時間が削減されるケースが多いです。

「電話・メールに加えてLINEが増えると、窓口管理が複雑になる」

実際には、お客様は最も使いやすい連絡手段に集約する傾向があります。結果として、窓口が一本化されることが多いです。

「LINE公式アカウントと個人アカウントが混同される」

LINE公式アカウントは、個人のLINEとは完全に別の仕組みです。事務所で一元管理でき、複数のスタッフで対応することも可能です。

「高齢者はLINEを使えない」

前述の通り、60代の80%、70代の72%が日常的にLINEを使用しています。むしろ、メールよりも使い慣れている方が多いのが現状です。

LINEの継続運用をどう実現するか

LINE活用の最大の課題は、継続的な運用です。

特に以下の点が士業事務所でのLINE運用の課題になることが少なくありません。

- 定期的に配信するコンテンツの作成

- ステップ配信などの機能設定

- 既存の業務フローへの組み込み

この課題に対して、私たちは「サズカルステップ」というシステムを開発しました。

「サズカルステップ」は、以下の機能を持っています。

- 相続・生前対策に関するコラムを2週間に1回自動配信

- 相続税申告や遺産整理の受任者向けステップ配信の簡単設定

- GoogleスプレッドシートやKintoneなどとの連携による、顧客管理の二重管理防止

詳細については、専用のページ(https://sazukarustep.jp/)をご覧ください。

ただし、サズカルステップはあくまで選択肢の一つです。

重要なのは、ツールの選択ではなく、LINE公式アカウントを使って見込み客との継続的な接点を作り、情報を発信し続けるという取り組みそのものです。

自社でコンテンツを作成できる体制がある場合は、独自に運用することも十分可能です。

大切なのは、継続できる仕組みを作ることです。

セミナー・相談会の位置づけを見直す

見込み客育成という視点を持つと、セミナーや相談会の位置づけも変わってきます。

従来は、セミナーや相談会を「即時受注」のための場と捉えることが多かったかもしれません。

しかし、即時受注率が低下している現在、この考え方には限界があります。

むしろ、セミナーや相談会を以下のように位置づけてはどうでしょうか:

- 「準顕在顧客」との接点を作る機会

- 見込み客リストを獲得する(LINEの友だち登録など)機会

- 継続的なフォローの起点となる機会

この視点で見ると、セミナーや相談会の成功指標も変わります。

即時の受注数だけでなく、LINE登録者数や、その後の継続的なエンゲージメントも重要な指標となります。

実践事例から見える効果

実際に、LINE活用と見込み客育成に取り組んでいる事務所からは、以下のような声が聞かれます:

- リピート相談が増加した

- 遺産整理の依頼者から、遺言書作成の相談が来るようになった

- セミナー集客がLINE配信で安定するようになった

- 電話対応の時間が削減された

これらは、見込み客との継続的な関係性が構築できた結果と言えます。

まとめ:見込み客リストの獲得と関係性構築の取り組みを

相続マーケティングの環境変化を踏まえ、これからの集客について考えてきました。

顧客層の捉え方を広げる:「顕在顧客層」だけでなく、「準顕在顧客層」も見込み客として認識する

継続的な接点を作る:セミナーや相談会を、見込み客リスト獲得の場として位置づける

有益な情報を届け続ける:定期的な情報発信により、ニーズが顕在化したときに選ばれる存在になる

持続可能な仕組みを作る:LINEなどのツールを活用し、低コスト・低労力で継続できる体制を整える

最も重要なのは、ツールやシステムではありません。

見込み客との継続的な関係性を構築するという、マーケティングの本質的な取り組みです。

相続という分野は、お客様が必要とするタイミングが不確定です。

だからこそ、そのタイミングが来たときに「あの事務所に相談しよう」と思っていただける関係性を、日頃から作っておくことが重要になります。

LINEは、その関係性を作るための有効なツールの一つです。

サズカルステップのようなシステムを使うか、自社で運用するかは、それぞれの事務所の状況に応じて判断すればよいでしょう。

大切なのは、継続的な情報発信と見込み客育成の仕組みを、自分たちの事務所に合った形で構築することです。

執筆者のご案内

株式会社 Samika

代表取締役 川崎 啓

東証一部上場のコンサルティング会社にて15年勤務し、士業事務所の相続・生前対策分野に特化したコンサル部隊を立上げ、累計300事務所を超える相続マーケティング、業務生産性向上の支援実績がある。

現在は株式会社 Samika(サミカ)を2024年1月に創業し、「士業」×「相続」の分野で経営コンサルティングを行っている。また、士業事務所の相続分野におけるマーケティングを支援するLINE拡張システム「サズカルステップ」を開発、提供しており、利用事務所を増やしている。

「『相続で家族、社会が強くなる』を応援する」をミッションとして、相続分野に取り組む士業事務所の経営、マーケティング、業務DX化支援を行っている。